社名公表、国セン「ADR」は活発

6年で81件、処分に先行するケースも

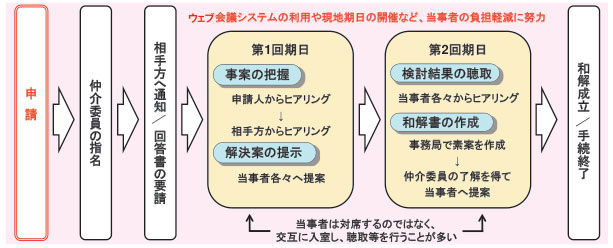

▲ADRの委員15人と特別委員65人は、弁護士や消費生活相談員、各分野の専門家が揃う(写真は手続きの流れ、国セン発行「国民生活」より)

国センのADRは09年にスタート。消費者トラブルを裁判より迅速に、かつコストをかけず解決できる。

特商法をはじめとする消費者法や契約された商品・サービスの専門家が仲介に入り、和解案を提示。消費者と事業者の間で合意に至った場合、和解金の支払いや既払い金の全額・一部の返還が行われている。持ち込まれるトラブルの8割弱は、全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、助言やあっせん等で解決できなかった事案が占める(他は消費者自身の直接申請)。

ADRでは、消費者と事業者の双方に関係資料等の提出を求めたり、ヒアリング等のための「期日」への出席を求めることが可能。合意した和解金の支払いなどが行われない場合は、勧告を行うことができる。

7年前の業務規程の改定は、仲介手続きに消セン相談員が「付添人」として参加し、消費者側の主張をフォローすることができる規定等を追加した。

改正国セン法の第42条第2項で明文化された「社名公表」ルールに比べれば、権限はそこまで強いとは言いにくい。しかし、専門知識と経験の豊富な人材を多く擁しており、この強みが運用実績につながっている。