崙僙儞乽幮柤岞昞乿丄柧暥壔屻偺塣梡偼丠

岞昞偼侾審偺傒丄乽捠壿媆嵩乿偺倂俤俛僒僀僩

壽挿曗嵅懸嬾偱扴摉恖嵽曞廤仺嵦梡桳柍偼晄柧

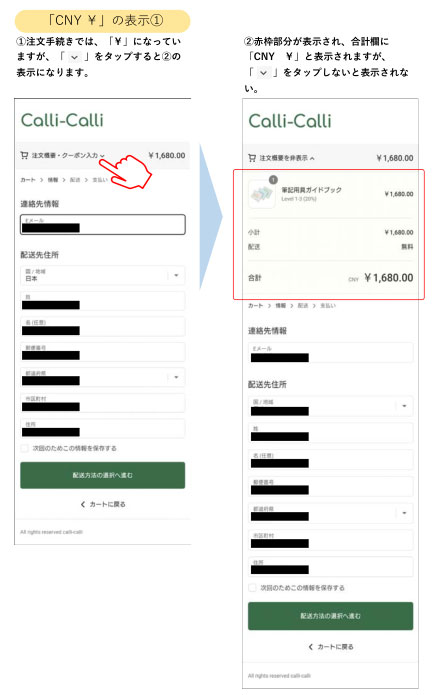

仯夵惓崙僙儞朄偺幮柤岞昞偼丄拲暥偑尦偱寛嵪偝傟偰墌偺栺20攞偲側傞僩儔僽儖傪婲偙偟偰偄偨乽俠倎倢倢倝乕俠倎倢倢倝乿偺侾審偵偲偳傑傞乮幨恀偼寛嵪偺庤岥偺愢柧夋憸乯

丂

10擭埲崀丄媥柊忬懺

丂偙偺忬嫷偵曄壔傪傕偨傜偟偨偺偑媽摑堦嫵夛栤戣偵偲傕側偆楈姶彜朄懳嶔丅22擭偵晄摉婑晬姪桿杊巭朄偑惉棫偡傞偲偲傕偵丄楈姶彜朄庢徚尃傪嫮壔偡傞徚旓幰宊栺朄偺夵惓偲丄幮柤岞昞尃尷傪嫮壔偡傞崙僙儞朄偺夵惓偑峴傢傟偨丅

丂崙僙儞偵傛傞忣曬偺廂廤丄岞昞偵偮偄偰掕傔偨戞42忦戞俀崁偼傕偲傕偲丄俹俬俷乗俶俤俿偺徚旓惗妶忣曬傪惍棟丒暘愅偟偰丄崙柉惗妶偺埨掕丒岦忋傪恾傞偨傔偵昁梫側応崌偼丄乽偦偺寢壥傪岞昞乮拞棯乯偡傞傕偺偲偡傞乿偲掕傔偰偄偨丅

俀擭慜丄弶偺岞昞

丂晄摉婑晬姪桿杊巭朄嶔掕偺偨傔徚旓幰挕偵愝抲偝傟偨朄惂専摙幒偺扴摉幰偼丄崙僙儞朄夵惓傪寛傔偨摉帪丄崙撪嵟戝偺嬯忣僨乕僞儀乕僗偱偁傞俹俬俷乗俶俤俿傪妶梡偟偰丄峴惌張暘偺慜偵幮柤傪岞昞偱偒傟偽丄恦懍側旐奞杊巭偵栶棫偮巪傪愢柧偟偰偄偨丅

丂戞42忦戞俀崁偵婎偯偔弶傔偰偺幮柤岞昞偼23擭係寧丅僇儕僌儔僼傿乕乮墷暥偺暥帤傪旤偟偔彂偔媄朄乯偺僈僀僪僽僢僋側偳傪斕攧偟偰偄偨倂俤俛僒僀僩偺乽俠倎倢倢倝?俠倎倢倢倝乮僇儕僇儕乯乿偑岞昞偝傟偨丅

丂僒僀僩撪偺愢柧傗怽崬傒姰椆傑偱偺夋柺丄俽俶俽偺峀崘偼擔杮岅偱昞帵丅彜昳偺嬥妟偼乽亸乿偱昞帵偝傟丄捠壿扨埵傪擔杮墌偲巚偭偰拲暥偡傞偲丄幚嵺偼拞崙恖柉尦偱寛嵪偝傟丄墌偺栺20攞偺壙奿偱峸擖偟偨偙偲偵側傞僩儔僽儖傪堷偒婲偙偟偰偄偨丅

忣曬採嫙乽俙昡壙乿