いわゆる健食、消費者庁が利用状況調査へ

消費者1万人アンケート、実態「まず把握したい」

機能性表示検討会でサプリ規制のあり方、課題に上げる意見

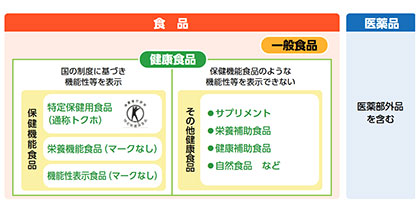

▲保健機能食品とその他の健康食品の「いわゆる健康食品」の利用状況把握のため、消費者1万人のアンケートに着手する(図は消費者庁作成の「健康食品Q&A」より)

また、日本弁護士連合会は2月14日、「紅麹」事件を踏まえた「サプリメント法の必要性を考える」と題するシンポジウムを予定。サプリ形状の食品全体を統一規制する法律がないとして、その必要性を議論するという。過去に浮上しては立ち消えとなってきた案が再浮上しつつある。

質問に〝不健康改善〟

調査は委託形式で行われ、1月24日より入札の受付を開始した。調査の実施は2月下旬頃に1週間程度を予定し、4月末までに調査結果を受け取るスケジュールを組む。アンケートの母数は、いわゆる健食を利用したことがある20歳以上の男女で、かつ全質問項目に回答した1万人に設定している。

質問項目は24問程度。主な項目には、いわゆる健食の利用の頻度・目的、購入時に重視するポイントや参考にした情報とその決め手などが予定されている。

また、いわゆる健食の中の「錠剤・カプセル状・粉状のサプリメント」を指定して、何種類を利用しているか、どの程度の量を利用しているか、重要と考える表示情報の上位3つ等を訊ねる。回答者自身については健康状態と通院状況、いわゆる健食で不健康な状態を改善しようとした経験の有無等を訊く。海外のサイトから個人輸入で購入した製品の安全性に対する考え方なども訊く。

過去データ「古い」

同課によれば、いわゆる健食のあり方をテーマとした国の調査は、12年の消費者委員会、15年の食品安全委員会によるものがある。