実態と齟齬、連鎖契約「22歳以下禁止」論

減少の一途、若者・学生の「マルチ取引」相談件数

日弁連意見書から姿消す、「モノなし」排除に業界賛意

10月の衆院選で与党が議席の過半数割れを起こして始まった政界再編。特定商取引法の改正に慎重な姿勢を貫いてきた自公政権に対して、野党側の方向性は分かれている。中でも、野党第一党の立憲民主党は、法改正と執行の強化による不招請勧誘対策を進めるとともに、「マルチ商法」(連鎖販売取引)は22歳以下との取引禁止を検討する方針を説明。しかし、「マルチ取引」相談に占める20歳代以下の構成比は下がり続けており、件数自体も減少傾向にある。連鎖規制強化を求める弁護士会の意見書からも禁止案は姿を消している。実態と齟齬のある主張は説得力を無くしている。

立憲が「禁止検討」

「積み残された課題である不招請勧誘対策の強化は当然」「若年者の被害が拡大しやすい(マルチ商法)に対する(中略)法執行を強化し、消費者被害の拡大防止のために22歳以下の者との取引を禁止することなどについて検討します」。

投開票直前の10月4日〜10日、全国消費者団体連絡会が実施した特商法規制強化の必要性を問う政党アンケートで、立憲はこのような方針を回答した。ほかに野党側が示した具体的方針は、共産党が書面電子化制度の廃止を主張。選挙後に部分連合を選んだ国民民主党も、同制度は「電子機器に不慣れな消費者には危惧される点も多(い)」と、共産寄りの考えを示した。

立憲は、成年年齢引き下げをめぐって、21年に野党2党と合同で、連鎖販売契約の「22歳以下禁止」を含む特商法改正を政府に要望していた。

不招請勧誘は消費者行政おける長年の〝課題〟であり、電子化は近年の〝ホットトピックス〟。遡上にのぼることは不自然でない。しかし、「22歳以下禁止」論には違和感を抱かざるを得ない。連鎖の若者相談は減少の一途にあるためだ。

20歳代、24ポイント低下

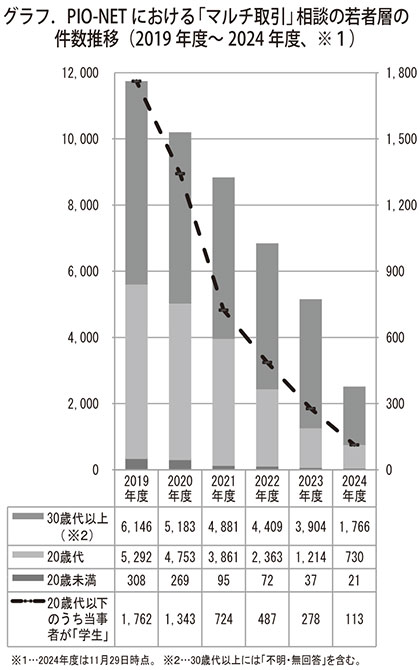

PIO―NETにおける直近6年の「マルチ取引」相談件数を20歳未満、20歳代、30歳代以上の年齢層(グラフ参照 、国民生活センターの消費生活相談データベースより本紙が作成)で見ると、23年度の20歳代の相談件数は1214件。相談全体の23.5%を占め、年齢構成比でもっとも大きい。全取引形態における20歳代の構成比9.2%を14.3ポイント上回る。