販売預託取引、原則禁止へ特商法・預託法検討委

これに対して、オンラインによるTV会議方式で行われた第3回会合では、複数の委員が原則禁止を意見。14委員が発言を終えた後、 河上委員長が「原則として禁止する方向で考える」「しっかりと罰則をもって、禁止を効果的に担保することを原則にしてはどうか」と提案し、 最終的に他の委員からも同意を得た。検討委の事務局を務める取引対策課も「(河上)委員長から総括をいただいた内容で考えていきたい」と述べ、 原則禁止の方向性でまとまった。

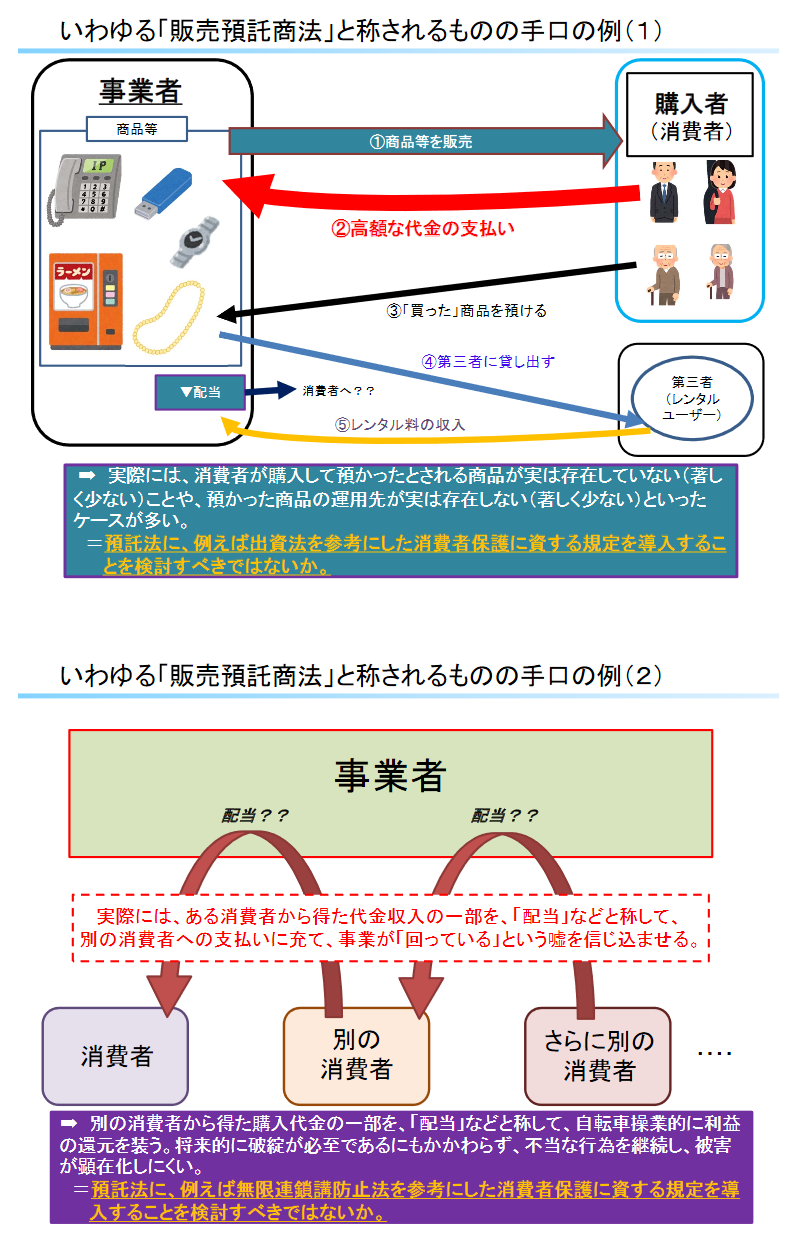

河上委員長は、販売預託取引を「まさに犯罪的で組織的な詐欺的行為にほかならない」「深刻な消費者被害を発生させている」「それをさせないための制度、 枠組みを作ることが必要」としつつ、正当な事業活動が不当に制約されることがないように「ターゲットを絞って、きちんと手当することが必要」と説明。 その上で、預かり金の禁止ルールをもつ出資法や無限連鎖講(ねずみ講)を禁止する無限連鎖講防止法などの規定を参考に、原則禁止とする考えを示した。 同時に、販売預託取引で結ばれた契約は無効とする法整備も行い、被害救済につなげる。

事務局は、PIO―NET情報の分析や民間シンクタンクへの委託調査、独自の情報収集活動で得たデータから、 現在稼働していると見られる販売預託取引業者の数を「40社程度」と報告(今後の稼働見込み事例を含む)。 検討委発足の一因となった昨年8月の消費者委員会の建議は、同時に提出した報告書で、民間への委託調査により預託取引業者の数を820社と推計したものの、このうち物品等 の販売とセットで預託取引を行う事業者の数は「判断困難」としていた。

また、把握された40社程度の販売預託取引業者は「正業と言えないような業者ばかり」「ほぼほぼ悪質と考えられる」(取引対策課)ものだったといい、 このことも原則禁止の方向性を後押しした模様。把握した業者が販売する商材は、預託後にレンタルしていた商品が美容家電、家庭用環境衛生機器、医療機器、 娯楽用機器などで、事業者自身等によって運用されていた商品が屋内型収納設備、自動販売機、ホテルの所有権、果樹園などだった。

法整備を進め、販売預託取引を原則禁止

とする方向性でまとまった

(写真は事務局提出資料より)

元本保証を行わず、商品等の保管・運用が適切に行われているなどと考えられる販売預託取引が想定される場合でも、「おそらく限りなくゼロに近い例外」 「(例外規定が)必要なら、消費者委員会にきちんと審議してもらうぐらいの要件にする」「合理的な内容だと説明できないものは全てアウトに」と述べ、 事務局も「そういうことを前提に考えていきたい」と足並みを揃える考えを示した。

このほかは、預託法の指定商品・役務制を廃止して、販売行為をともなわない預託取引の規制範囲を広げる方向性で合意。特定商取引法については、 消費者の脆弱性を狙った悪質商法を排除するため「実効的かつ迅速な取り締まりを可能とする制度を早急に整えることが必要」(河上委員長)とした。

今後は、7月予定の第5回会合に、原則禁止案と預託法・特商法改正案の「具体的な落としどころ」(同)をまとめ、提出する。事務局は特商法で、 合理的根拠要請権の行使範囲を過量販売と適合性原則違反に拡張する規制強化のアイデアを示しているが、取引対策課によれば、 改正案には同アイデアも盛り込まれる見通し。

なお、6月29日の第4回会合では、定期購入トラブルをはじめとするデジタルプラットフォーム関連の議題を予定。最終報告書は8月中の提出を目指す。